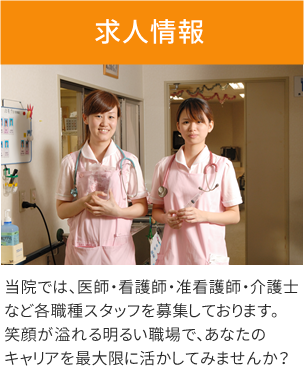

■スタッフ数

11名

法人全体99名(PT49名・OT31名・ST19名)

| 西病院 | 計 | 男 | 女 |

| 理学療法士(PT) | 5名 | 3名 | 2名 |

| 作業療法士(OT) | 3名 | 1名 | 2名 |

| 言語聴覚士(ST) | 3名 | 0名 | 3名 |

・院内リハビリ対応スタッフ:11名(地域包括ケア病棟専従1名)

・外来リハビリ対応スタッフ:4名

・訪問リハビリ対応スタッフ:2名

■訓練室風景

■理学療法

運動機能の向上を図りながら、基本的な動作(寝返り・起き上がり・立ち上がり)や、歩行・階段昇降などの訓練を行います。

■作業療法

運動機能の向上を図りながら、日常生活動作(排泄・入浴等)や家事動作など応用的な訓練を行います。

■言語聴覚療法

失語症や構音障害、摂食、嚥下障害のある患者様に対 し機能向上の訓練を行います。

■算定内容と当院に多い対象疾患について

【脳血管Ⅱ】

脳梗塞・外傷性くも膜下出血・硬膜下血腫・症候性てんかん等

【運動器I】

大腿骨頸部、転子部骨折・変形性股関節症・変形性膝関節症・上腕骨骨折・肘頭骨折・橈骨遠位端骨折・関節リウマチ・腰椎圧迫骨折等(保存療法又は当院や他院での手術後)

【呼吸器I】

肺炎・誤嚥性肺炎・気管支炎・慢性閉塞性疾患(COPD)

【廃用Ⅱ】

悪性腫瘍・心不全・尿路感染症・褥瘡・COVID-19・打撲等

【摂食機能療法】

嚥下機能障害・摂食障害

■院内リハビリについて

【地域包括ケア病棟】

急性期治療を経過し、症状が安定した患者様に対し地域での療養(在宅や一部の介護施設)を目標に引き続きリハビリや退院支援(介護サービスや福祉用具の提案・家族への介助指導等)を行います。

集団リハビリ

個別リハビリ

■身体機能訓練のほか実践的な訓練も行っています。

【屋外歩行訓練】

西病院の立地を生かし、坂道やエスカレーター、交通量の多い箇所など、患者様の退院後の生活に合わせた環境で訓練しています。

【買い物訓練】

病院周囲の商業施設で実際に一緒に買い物を行います。

【調理訓練】

退院後調理が必要な方を対象に、包丁や火の取り扱いの訓練行います。

集団リハビリの様子

病院近くの公園で

共同制作した貼り絵

【補完代替リハ】

■集団レク

集団で体操・歌唱・作業活動などを行います。

■Point of Care

患者様のその時々の必要性に応じ、必要短時間でリハビリテーションを提供します(病棟での排泄・食事などの動作訓練や屋外歩行、階段昇降訓練等)

【その他】

車椅子介助が必要な患者様と病院近くの公園などへ行き、気分転換や精神賦活を図ります。また入院生活が長くなった患者様に少しでも季節を感じていただけるよう、その時期に応じた飾りを一緒に作成しリハビリ室に飾っています。

■退院支援

【家屋調査】

必要に応じて実際に患者様と一緒に自宅に訪問し、自宅内の移動(歩行)や生活動作を評価し動作指導を実施したり、必要な福祉用具を検討します。

【退院前カンファレンス】

家屋調査での動作評価をもとに最終的に患者様・家族様・看護師・相談員・ケアマネージャー・福祉用具業者とともに話し合いを行い、退院後の介護サービスの利用などを決定します。

■外来リハビリ

当院に外来受診したものの、入院の必要がなく自宅での生活が可能であるがリハビリの必要性がある患者様に対し、機能訓練を行います。また当院に入院していたが、引き続き退院後もリハビリが継続して必要な患者様にも機能訓練を行っています。

■訪問リハビリ

退院後自宅周囲の歩行訓練や、自宅内生活動作訓練が必要な患者様に対し、実際にセラピストが自宅を訪問しリハビリを行います。

■その他

【症例検討会】

地域包括ケア病棟に入院中の在宅復帰予定の患者様を対象として、リハビリ・看護師・相談員・栄養士で互いに現状報告し、退院に向けての問題点や取り組みについて話し合います。

【整形ミーティング】

入院中・外来リハの整形疾患の患者様を対象に、整形医に現状報告を行い、安静度の変更の確認や、問題点や方向性について話し合います。

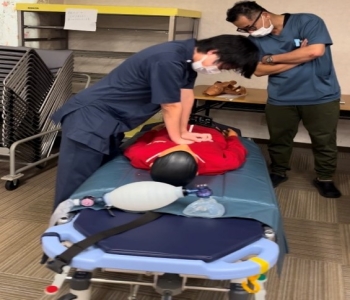

【院内研修】

院内全部署を対象に定期的に行われます。

【部門別勉強会】

PT・OT・STそれぞれの部門内で勉強会や症例発表を実施しています。

【リハ科内症例発表】

リハビリテーション科全体で勉強会や症例発表を実施しています。

【臨床実習指導】

定期的に臨床実習生の受け入れを行い、リハビリテーションにおける必要な知識や技術、役割などについて指導を行っています。

【トライやるウィーク】

リハビリテーション(医療分野)に興味のある地域の中学生に対し、仕事内容や役割の説明を行っています。また訓練を見学して実際に患者様と触れ合ってもらう時間も大切にしています。